【 問題 】4年生向け

3%の食塩水450gと5%の食塩水90gと食塩▢gを混ぜたら10%の食塩水ができました。

▢にあてはまる数字はいくつですか。

【 解答 】

食塩水の基本問題。これをどう解くか。

1つは、天秤図。

食塩のやり取りを天秤図、でやってあげる。

もう1つは、食塩/食塩水。

差が変わらないから差をそろえる=倍数算、でやってあげる。

この問題であれば、生徒の習熟度次第ではあるけど、僕は天秤図を優先で教える。でも、食塩/食塩水も教えると思う。両方とも大事だから、両方を提示する。別の解き方を生徒がしてくれるなら、それは生かしながら進める。

何が言いたいかというと、算数は教え手・解き手によって解き方が大きく異なる。解き方が異なるのは構わない、ただ、とくに教え手について言えることなんだけど、一貫性と再現性だけは気にしないといけない。

では、いきましょう。

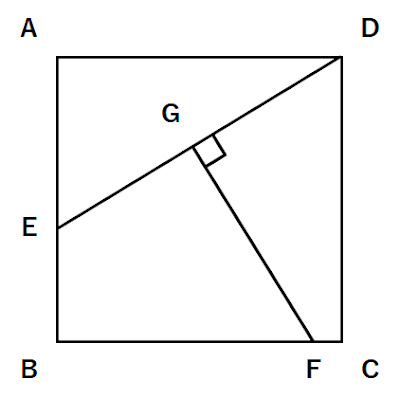

まずは、天秤図から。

10%を基準にして、右側の濃い食塩水から、左側の薄い食塩水に食塩をあげてるんだ。

そう、あげる食塩の量ともらう食塩の量がつり合ってるんだ。

右側のあげる食塩:▢g×(100-10)%

左側のもらう食塩:450g×(10-3)%+90g×(10-5)%

右側の食塩水は食塩をあげて10%に、左側の食塩水は食塩をもらって10%になるんだ。

これを理科のてこの原理みたいに書くと上のような感じになる。

▢×(100-10)=450×(10-3)+90×(10-5)

⇒ ▢×90=3600

⇒ ▢=40

食塩水が4種類でも5種類でもいけるから便利だとは思う。

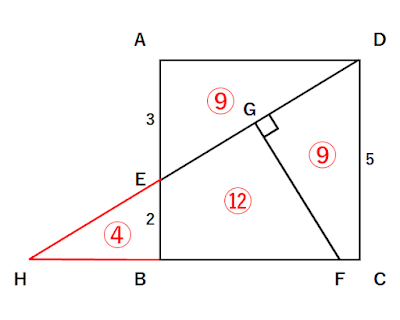

次は、食塩/食塩水で解いてみる。

全部の食塩水と食塩を足したら濃度が10%=1/10になった。

分母に食塩水、分子に食塩を書いてあげる。

食塩▢gの▢は分子と分母の両方に書くんだよ、だって、食塩水=食塩+水、でしょ。食塩を加えれば、当然、食塩水の量も増える。

あとは、差が変わらない倍数算。

同じ▢を足したのだから分母と分子の差は変わらないはず、だから、そろえてあげる。

分母と分子の差

540-18=522g

この差の522gは変わらない。

1/10の分母と分子の差

10-1=9

⇒ 522÷9=58倍

⇒ 1/10=58/580

そう、1/10というのは約分する前は、58g/580g、だったんだね。

18+▢=58

540+▢=580

⇒ ▢=40

小学生は天秤図を書くの巧いし速いからね、天秤図で感覚を鍛えた方が良いかも。

よって、答えは40となる。

にほんブログ村

にほんブログ村