Read more »

【 問題 】4~5年生向け

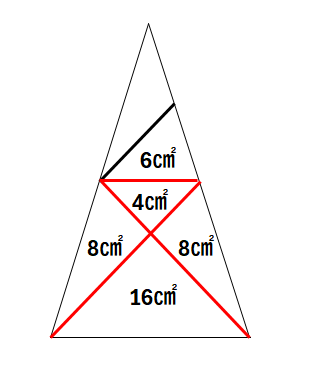

図の三角形ABCはABとACの長さが等しい二等辺三角形です。ADとDBの長さが等しいとき、直角三角形CDEの面積を求めなさい。

( 2025 東海中学 大問7 )

【 解答 】

2025年東海受験組、お疲れさまでした。

もう日付も変わった、簡単だったとか難しかったとか、そんなの関係ないから。

やり切った感があるかどうかが大事。

悔いがないなら今のまま努力を継続すればいいし、もしも悔いが残るなら、中学生になってから心機一転、気持ちを改めて頑張ればいいんだよ。

手も足も出なかった子がいたら、もうね、そんなの大人のせいにしちゃいなよ!。正しい努力の仕方を教えてもらってなかったんだよ!

みんな一緒、やるぞ!!!と決めたときがスタート、いつからでも頑張れるから。

では、さくっと概観します。

今年の東海は文章題が少なかったね。速さの出題もなし。

大問2、4、7の面積はどうだろ。

大問2は、過去問をちゃんと教えてもらえた子は余裕だったかも。

大問4は、若干作業が細かいもののみんな見たことのある典型問題だったかな。

大問7は、単純問題ではあるものの合否分け(ないし加点)では。

例年みたいに抜きん出た問題がなかったから、算数得意な子は過去問よりは良い点数が出せたかもね。

大問7をさくっと簡単に解説しよう。

4+8=12

12× 3/2=18㎠

等脚台形の対角線直交問題。

等脚台形 ⇒ 対角線直交 ⇒ △CDEにも相似

Dから右にBCとの平行線を引いて4cm、あとは45°に着目しながら、台形に対角線を引けば完成です。

Dから右にBCとの平行線を引いて4cm、これはみんなやったはず、そこからもう1本引けるかどうか。見たことある形に持ち込めるかどうか。

対角線が直交するが大事(小学校でも習う三角形の合同も大事)、この対角線直交の等脚台形は触れたことがある子も多いはず。

きれいにコンパクトにまとまった良問だと思います。

あまり難しすぎてもね、対策が大変になるし。これくらいで十分差がつくと思います。このレベルが定着した方が東海にとっても受験生にとってもプラスでは。

多くの子はまだ滝が残ってるね、最後の力を振り絞って頑張って!!!

Read more »